循光向上,“暨”见中华优秀传统文化的柔韧与力量

独家抢先看

编者按

百廿年栉风沐雨,暨南大学(简称“暨大”)因“侨”而立,向海而兴。从1906年南京薛家巷的蹒跚起步,到今日五洲四海的桃李成林,暨大始终肩负“声教讫于四海”的使命,把中华文化的星火带到全球,也把世界的目光引向中国。

在120周年校庆即将到来之际,凤凰网联合暨南大学推出系列报道《侨见中国·暨大百廿》。我们将循着苗绣的丝线、银针的温度、典籍的墨香,记录一所大学如何用柔韧与力量守护、更新、传递五千年文明;也将跟随校友、师长、海外学子的脚步,见证一颗颗中国种子如何在异国他乡生根、开花、结果。

这组报道既是一次回望,更是一声启程的号角——让世界透过暨大这扇窗口,看见传统如何成为潮流,看见中国如何与世界相拥。

2023年6月,第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛2023全英大区赛在伦敦举行。欧阳开宇/摄

循光向上,是暨南人传承文化的执着姿态;“暨”见风华,是百年侨校绽放的文明光彩。当苗绣在T台摇曳、当银针跨越重洋,当侨史在云端重现——这些被重新点燃的技艺与仁心,正从暨南出发,化作连接五洲的“文化通用语”,让世界透过侨校的窗口,看见中华优秀传统的柔韧与力量。

从非遗的指尖温度到岐黄的济世仁心,暨南大学始终以“侨”为桥,让古老的东方智慧在当代生活里重获新生,让海外学子把“中国故事”带到五湖四海……

华文扬“声”润五洲

华文教育是中华文化海外传播的重要纽带,承载着维系侨胞文化根脉、促进文明交流互鉴的使命。

“明信片曾是美国中餐馆做广告的方式。明信片上展示了当时中餐馆的街景外观、内里装潢、用餐氛围,凸显了在异国他乡的中国风情。”在世界华侨华人文献馆(以下简称“世华馆”)《华商经济》板块,墙上视频形象再现了美国中餐馆明信片的真实模样。

1700平方米,近5万册/件“五华”文献及实物资料,30万余条涉侨专题数据……这是广东省爱国主义教育基地,在这里,足不出馆,就能实现线上云游,收获超丰富的华侨华人历史文化知识。数字平台和VR云展馆上线后获得校内外朋友的广泛关注。

暨南大学图书馆副馆长、世界华侨华人文献馆主任王华介绍,华侨华人历史文化展览馆,通过活化馆藏华侨文献与实物,利用图文、实物、多媒体、场景模拟等展陈手段,以“侨连四海 华章远扬”为主题,多维度呈现华侨华人移民史、创业史、贡献史,以及“以侨为桥”将中华优秀传统文化传播至五湖四海的历史画卷。

“世界华侨华人文献馆作为海内外知名华侨文献重镇,是彰显百年侨校特色的独特窗口,未来将着力打造成为全球华侨华人文化地标与精神家园。”王华说。

当世华馆主任王华积极推进VR技术让侨史穿越时空、华章远扬时,另一位年逾古稀的侨领已用三十载光阴推动中文教学改革,让普通话和简体字走进英国课堂。他就是英国中文教育促进会会长、暨南大学英国校友会名誉会长伍善雄。

20世纪60年代,伍善雄随家人从香港移民英国,目睹当地华文教育因资源匮乏而举步维艰——周末的中餐馆成了临时教室,留学生兼职担任教师。“在英国弘扬中华文化、给侨胞子弟留住华夏之根”,1993年,他联合侨胞创立英国中文教育促进会,提出“字同文,语同音”理念,推动英国中文教育从“粤语+繁体字”转向“普通话+简体字”。他亲自走访学校,说服教师采用新教学模式,并促成国侨办文化司与暨南大学合作编撰《中文》教材,惠及全英150多所中文学校。

为激发华裔青少年学习兴趣,伍善雄创新举办“汉语文化夏令营”,带领学生循爱国教育路线行走中国;2000年发起全英普通话朗诵比赛,同年设立华文教师节表彰优秀教师。2021年,他更策划线上文艺汇演庆祝中共百年华诞,以艺术传递家国情怀。

三十年来,伍善雄的耕耘结出硕果:促进会已发展129所合作学校,有3万余名学生、3000多名教师参与,目前包括英国主流学校6万多儿童学习中文。其团队68名义工遍布英国各地。他年均筹集2万英镑资助贫困学校,46所需要帮助的中文学校受惠。因卓越贡献,他于1999年获国务院侨务办公室“优秀华教工作者”称号,2014年当选“华人之光——传播中华文化年度人物”。

“让中文教育走出华人区,培养中英友好使者。”伍善雄的初心始终未变。如今,他仍在为中华文化海外传播倾注心力,书写着侨胞情系桑梓的动人篇章。

在马来西亚巴生市,一座名为“敬学书院”的传统文化教育机构正悄然成为中华文化海外传承的灯塔。它的创办者王德龙,一位曾在中国暨南大学苦读经典的马来西亚华人,用十余年的坚守,为当地华人搭建了一座精神家园。

1995年,19岁的王德龙初到暨南大学求学,中华经典的深邃与师长的言传身教让他深受触动。为了攻克古文难关,他甚至在熄灯后搬椅子到走廊、厕所,借着应急灯苦读。这段经历让他深刻体会到文化传承的艰辛与意义。

2010年,面对西方文化的冲击,王德龙担忧马来西亚华人逐渐丢失自己的文化根脉,受钱穆《新亚遗铎》的启发,他毅然与友人创办敬学书院。初创时,资金短缺、社会质疑接踵而至,最艰难时账面仅剩1800马币(约合人民币3000元)。然而,王德龙并未放弃,他说:“文化传承不是一朝一夕的事,需要持之以恒。”幸得一位家族赞助,书院渡过难关。

如今,敬学书院已发展成为涵盖50名固定学员的文化教育机构,学员年龄从5岁到75岁不等。书院以儒家经典为核心,开设《论语》《孟子》《史记》等课程,并融入古琴、书法、水墨画等传统艺术。王德龙注重教学与生活的结合,从时事和生活出发讲解经典,让文化“活”起来。

王德龙在敬学书院讲授儒家经典

书院还通过公益讲座、文化活动吸引更多民众接触中华文化。十余年来,敬学书院累计开设30多门课程,成为巴生市华人文化传承的重要阵地。

“文化的根不能断。”王德龙说。在全球化浪潮中,敬学书院正以坚守与创新,让中华文化在异国他乡生生不息。

华文教育正以多元形态在全球绽放光彩。文化传承既需要文献研究的根基,也离不开教育实践的耕耘;既要守正创新,更需代代接力。在构建人类命运共同体的今天,华文教育不仅是语言的传授,更是文明对话的桥梁,它让散落五洲的中华文化星火,汇聚成照亮世界的文明之光。

文化遗产“焕新潮”

民族刺绣跃上国际秀场,汝瓷融入空中风铃,VR重现历史建筑……在暨南大学四海艺术空间,文化遗产不再是冰冷的文物或散落民间的手艺,而是结合当代生活场景与艺术创作重获新生。

这背后,是暨南大学文化遗产创意产业研究院院长、联合国教科文组织“世界传统手工艺:传承与创新”教席首席陈平二十多年的深耕。她主张“将文化遗产从资源通过创意设计转化为资本,成为国家形象与中国故事的最佳载体”,让文化遗产从“濒危”变“潮流”,从“故事”成“产业”。

20世纪90年代末,陈平赴德学习生活,后于2017年落户广州,在暨大创立国内首个跨文化遗产与创意产业的交叉学科研究机构——文化遗产创意产业研究院,秉持“用好文化遗产,讲好中国故事”建院方针。八年来,筚路蓝缕、四处奔走,为研究院的建设筹措资金,为新学科发展不遗余力。目前,文化遗产国际传播、非遗当代转化已成暨大令人瞩目的学科方向,其门下15位以上硕博研究生专注该领域,研究院打造的“一带一路文化遗产国际合作与交流学术研讨会”已举办五届,与公益基金会合作的“粤港澳大湾区青年创意设计(创意100)人才培训计划”五年来培育百余名人才,获主管部门与学界认可;指导的项目斩获全国大学生挑战杯国家级铜奖。

2022年10月,研究院成立五周年之际,成功获批联合国教科文组织“世界传统手工艺传承与创新教席”,这是全球唯一手工艺教席,陈平任首席主持,为中国高校在国际组织争取了更多话语权。

陈平(左一)在广州中山小榄镇与石湾泥塑传承人何湛泉夫妇交流。

为让师生接触前沿艺术与文化遗产、树立文化自信,陈平四处筹措资金,于2022 年建成暨大首个艺术展厅“四海艺术空间”,秉承“声教讫于四海”校训,定期举办高规格展览、研讨会、大师讲坛等活动。三年间,“大国工匠 海晏河清:庆祝暨南大学建校115周年中国景泰蓝艺术大展”“学习用典——中国优秀经典故事全国连环画作品展”“木刻春秋 水印天香——国家级非物质文化遗产:十竹斋木版水印艺术作品展”等展览接连亮相,获联合国教科文组织官员和专业界肯定,赢得“小空间大世界”美誉。

陈平认为,文化遗产的生命力需在传承中发现、在发现中放大,其价值要通过时代创意转化彰显。“要讲好中国故事,既要有道,更要有术”,将遗产转化为“看得见、摸得着、带得走、用得上”的产品,而非束之高阁。向海外推介中国文化,要破解“文化折扣”现象,寻找东西方共鸣,让文化含义自然传递。

在四海艺术空间,陈平的学生、澳门设计师曾天兰用VR技术创作“婆仔屋1999”,让观众沉浸式感受澳门历史建筑与独居长者生活;陈平的学生赵诗敏所在的暨大“榄・活”团队则创新传承非遗榄雕。研究院始终鼓励学生参与学术科创竞赛,培养其创新力、实践力、国际视野与家国情怀,助力文化遗产创新保护与中华优秀传统文化创新发展。

2023年初春,赵诗敏在广州邓山村调研时发现,当地盛产的乌榄竟是国家级非物质文化遗产——广州榄雕的原料。面对这项始于明清却濒临失传的技艺,她在学校支持下组建“榄·活”团队,开启非遗创新传承之路。

团队调研发现,榄雕传承人平均年龄超60岁,年轻群体关注度低。为破解困局,团队从文创设计、校园推广和商业模式三方面入手。她们推出全国首套榄雕文创产品,以“多巴胺”配色革新传统棕调,开发钥匙扣、帆布包等潮玩周边;依托暨大“侨校”特色,举办20余场“榄雕进校园”活动,吸引海内外学子参与,并通过新媒体扩大传播。

在陈平推荐下,团队突破传统单方资助形式,创新采用“公益+商业”共益模式,与曾氏榄雕达成合作:团队提供设计开拓市场,企业反哺项目资金,同时协助艺术品拍卖、花市摆摊等公益活动,实现可持续“造血”。

暨南大学举办“赢在创新”第十九季总决赛现场,“榄•活”项目组做项目展示。

“我们想让传统技艺被世界看见。”这群青年正以创新之力,让沉睡的榄雕文化重焕生机。项目成果显著,不仅获得“挑战杯”省赛金奖等多项荣誉,文创产品更入驻广东省非遗博物馆、新华书店等线上线下平台。未来,团队计划搭建榄雕公益交流平台,联动传承人开展研讨培训,并推动文创品牌化量产,打造非遗活态传承新范式。

在暨大校园,精品文化项目深入学生学习生活方方面面。“中华文化大讲堂”涵盖高校思政教育“立德树人”各方面内容,设有文化创新创业、节目汇报演出、文化互动体验、实践考察调研等10余个丰富多样的内容版块,为广大海内外学生提供了线上线下全方位的中华文化研习平台。自2016年正式开办以来,已先后举办600余场线上线下中华文化学习和研修活动,开设相关课程20余门、共计4000多学时,累计吸引印尼、美国、意大利、埃及、俄罗斯、哥伦比亚及港澳台等60多个国家和地区、6万多人次师生参与学习。

从四海艺术空间到“中华文化大讲堂”,暨南大学以“声教讫于四海”的侨校基因,把非遗的星火播撒至五洲学子;当顺德鱼灯、苗绣、榄雕在虚拟空间、T台、课堂里接力亮相,传统非遗不再是被守护的标本,而是被带体验的温度、被续写的故事……

岐黄传“脉”越重洋

当苗绣走上国际秀场,当针灸跨越山川湖海——在暨大,传统老旧的技艺、悬壶济世的药香,都被重新点燃,成为连接五洲的“文化通用语”。

“小时候看着父亲在潮州老家行医,夜里有人敲门求医,他总二话不说提着药箱就走。”84岁的暨南大学中医系创始人沈英森回忆起中医启蒙,眼中仍闪烁着温情。

1978年暨南大学复办时,沈英森毅然投身教育,立志为中医事业培育更多青年人才。1989至1996年间,他为创办中医学系奔走努力。最终在学校支持下,中医学系于1999年实现“开办、招生、开课”同步推进的创举。如今,这里已发展为本、硕、博连贯培养的人才摇篮,成为广东省首批高水平中医药建设学院。

1993年,应印尼鹅城基金会邀请,沈英森踏上中医海外传播之路。在棉兰,他日均接诊百人次,还为当地医生培训中医理论。一位印尼警察饱受眩晕症困扰,经七剂中药调理痊愈后,成了行走的中医宣传大使,更有患者从800公里外慕名而来。这段跨越国界的医者佳话,最终凝结为爱国侨团赠予的“济世良医”牌匾,镌刻着中医文化在东南亚生根发芽的历史印记。此后,他多次赴印尼、马来西亚行医,还应德国学生优利娅之邀指导开设中医诊所。

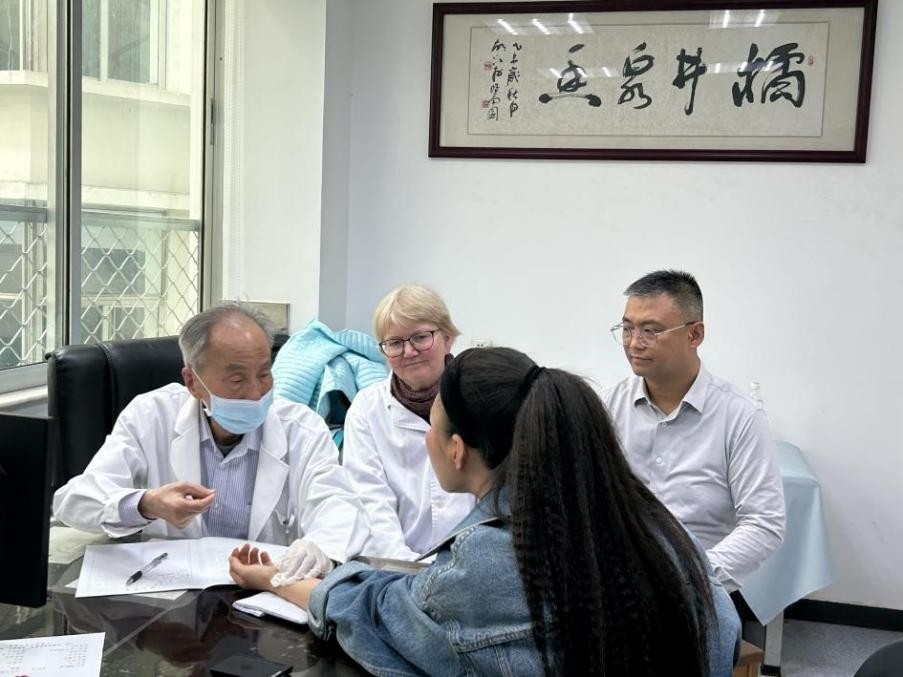

耄耋之年,沈英森坚持出诊,优利娅回暨大跟诊学习。

“中国除了自身发展还要带动世界,中医同样应该走向世界。我们要破除海外偏见,以治好病人为根本,将中医发扬光大。”对于中医文化的海外传播,沈英森这般表示。为培育更多中医人才,沈英森携家人、学生捐赠80万元,设立“暨南大学卓然中医奖励基金”,专项奖励优秀中医学子,以及资助家庭经济困难学子。

作为暨大中医学科奠基人,沈英森以毕生心血连接“济世活人”与“立德树人”。退休后,这位耄耋老人仍坚持每周出诊。“治病救人是一辈子的事,能为患者分忧,既是成就感,也是践行党员初心。”

这位“济世良医”用一生诠释着医者大爱,也让岐黄薪火跨越山海,生生不息。“师者如光,医者如阳。”暨南大学附属第一医院教授马民,同样用银针与仁心诠释着大医精诚,以教育之火点亮了中医文化传承的星海。

在万米高空的国际航班上,一位印度乘客突发急症,航班一度考虑紧急备降。危急时刻,马民挺身而出,通过刺激穴位缓解症状,使患者转危为安。这一幕,正是这位医者仁心、师者匠心的生动缩影。

作为全国中医临床优秀人才,马民擅长诊治乳腺病、皮肤病、消化系统疾病等疑难杂症,不断对中医药进行创新、推广与传承。在克罗地亚里耶卡大学的讲堂上,他以《道德经》阐释“天人合一”,为外国师生把脉问诊;疫情期间,他带领团队研发装有中药的“防疫香囊”,惠及师生近万人。

马民在克罗地亚里耶卡大学为近百名师生以“中医智慧与养生保健”为题做学术讲座。

面对暨南大学70%的中医学生来自港澳台及海外的特点,马民创新构建“一轴两翼三体系”人才培养模式,获国家级教学成果奖。他主持建成5门国家一流课程,主编18部中外教材,培养的3000余名学子中,港澳台侨生超2000人。如香港骨伤学会会长杨卓明、澳门中医药学会会长石崇荣和副会长李健溢等佼佼者已成为传播中医文化的桥梁。

作为中医药国际化教育的重要窗口,截至1999年9月,暨南大学中医针灸培训中心已累计接待来自德国、美国、英国等国家的外籍医务工作者、针灸爱好者超200人次,为港澳台地区培养中医人才500余人次。暨南大学以“侨校”为桥,把“仁心仁术”写进五洲课本、培育四海学子。这些来自不同文化背景的学员,带着在暨大研习的针灸推拿、方剂药理等知识,让望闻问切的东方智慧在世界各地生根发芽。这种润物无声的文化传播,不仅擦亮了中医的国际名片,更让暨南大学成为世界了解中医药文化的重要坐标。